Il complesso abbaziale

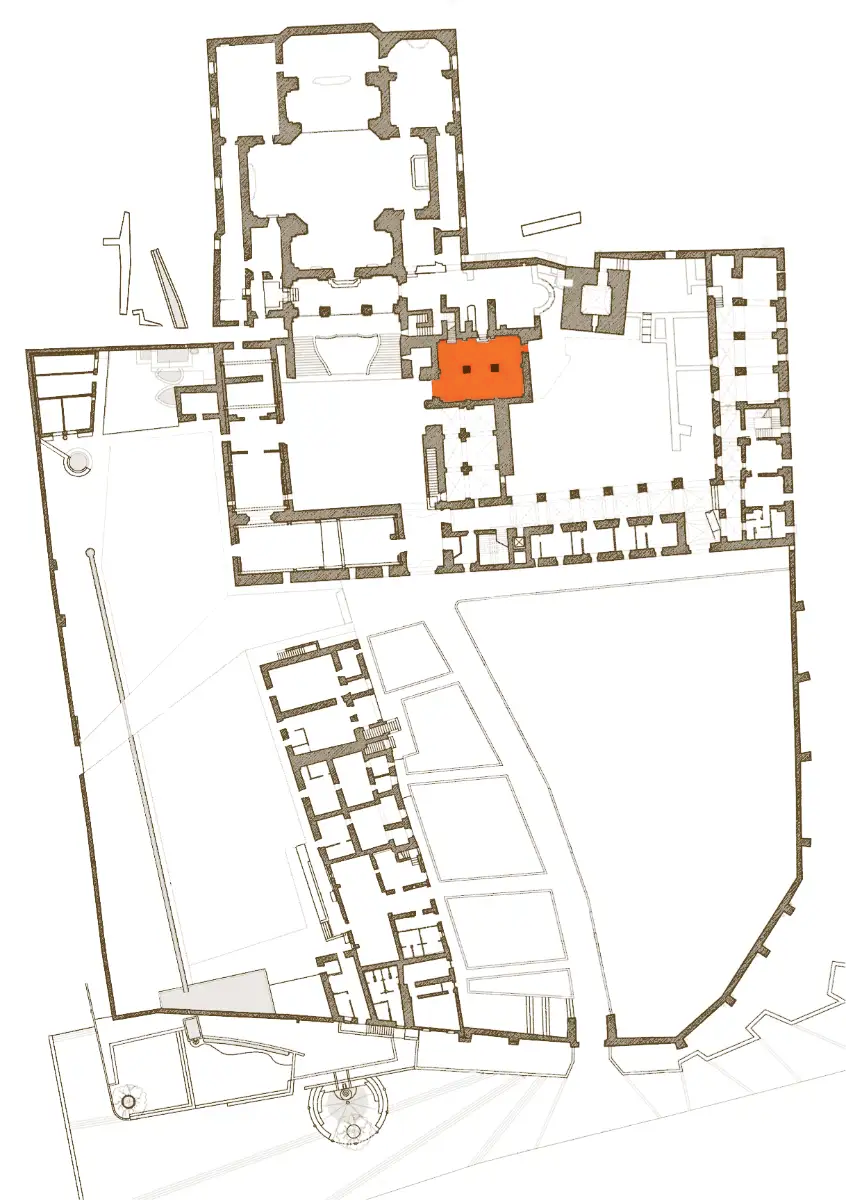

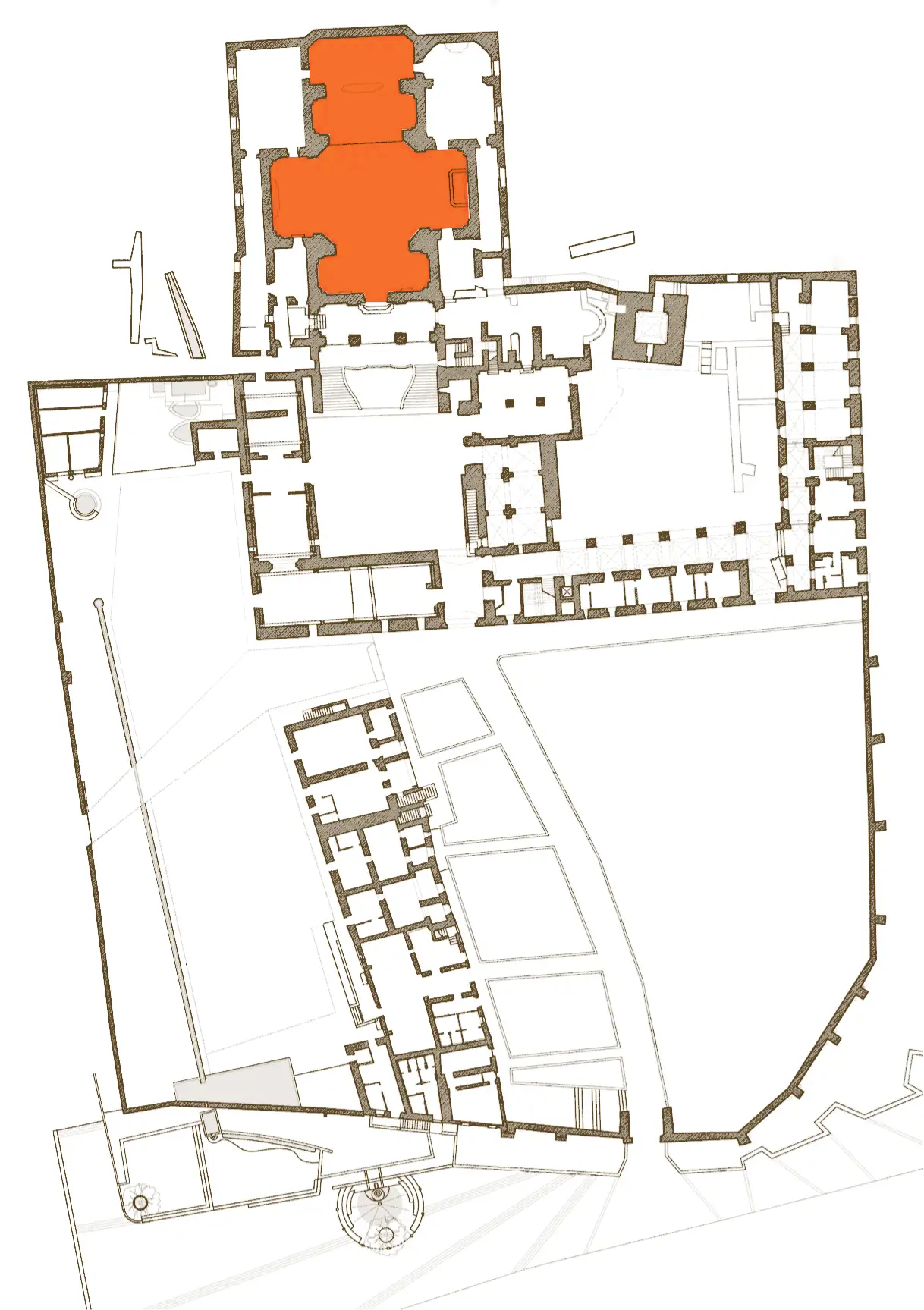

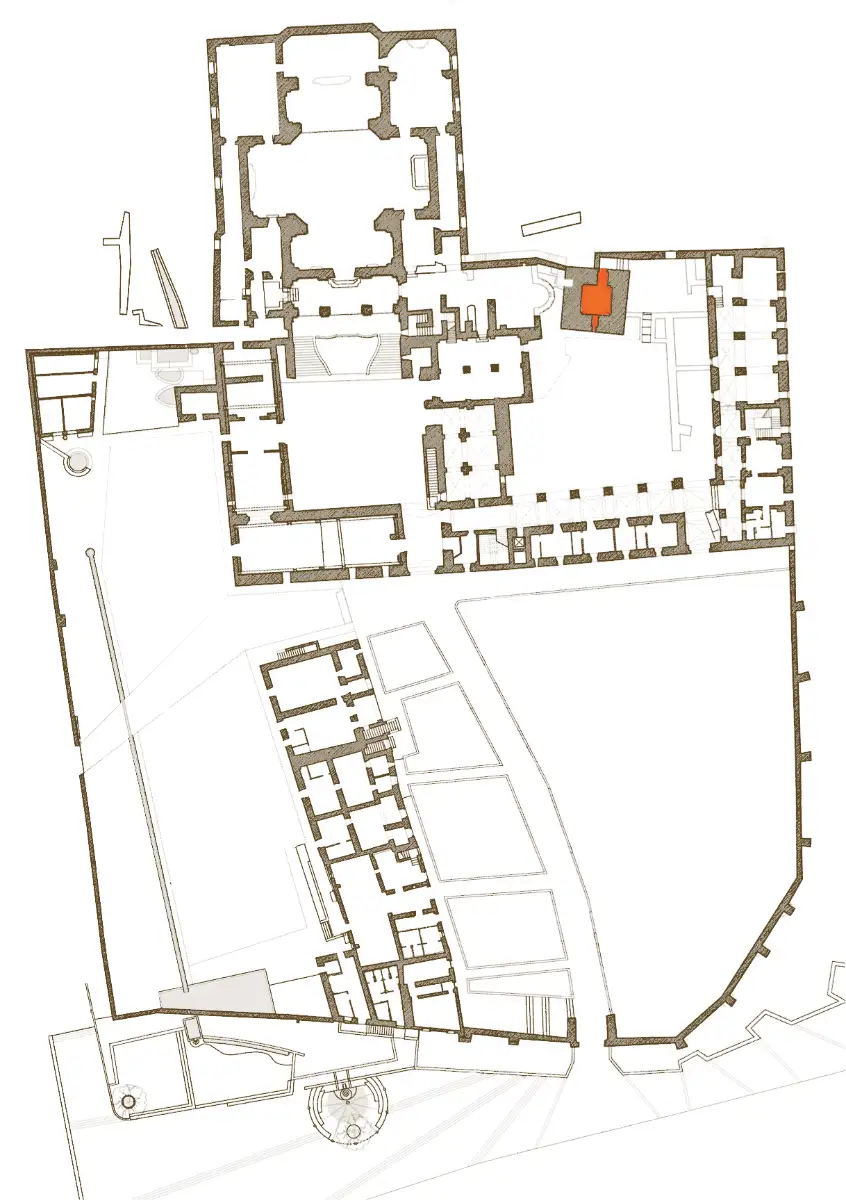

Planimetria dell'Abbazia

Questo ambiente, di stile tardo romanico, aveva la funzione di 'atrio' di ingresso o, come era definito nei monasteri benedettini, di “Galilea”. Era un luogo di smistamento dal quale si poteva accedere alle diverse zone abbaziali, oltre il quale non era possibile andare, vigendo la clausura. Entrando dal chiostro maschile e guardando la sala in senso orario, a sinistra troviamo la scala interna di collegamento con la soprastante Cappella di San Luca, il portale gotico di accesso alla chiesa primigenia del SS. Salvatore (costruita proprio da S. Guglielmo), un piccolo portale che immette nello spazio esterno destinato a cimitero e, infine, un grande portale, oggi murato, di accesso al monastero femminile. L’elemento più importante di questo ambiente è sicuramente il sarcofago in pietra rossa locale che servì probabilmente per la sepoltura della badessa Agnese.

La grande chiesa, oggi a cielo aperto, dedicata al Santissimo Salvatore, è detta del ‘Vaccaro’, dal cognome dell’architetto che la realizzò: Domenico Antonio Vaccaro (Napoli 1678-1745). Tuttora si presenta vasta e suggestiva; sul pavimento, nell’area al centro dei 4 grandi archi ricostruiti, si può notare il cerchio che era proiezione della calotta, o scodella, che doveva essere riccamente adornata di stucchi barocchi. Sulla parete perimetrale a sinistra vi era l’altare dedicato a S. Guglielmo, sul fondo l’altare maggiore e a destra l’altare dedicato alla Madonna di Montevergine. Con l’ultima campagna di lavori di restauro e messa in sicurezza statica (2023-2024), diretta dall’arch. Angelo Verderosa, sono stati ricostruiti i 4 grandi archi in pietra così come si presentavano fino al terremoto del 1980.

La Torre, con la sua complessa stratigrafia, è un eccezionale esempio di architettura militare normanna; è a pianta quadrata, con base di lato 8,25 ml. Al piano terraneo vi è un ambiente (reso visitabile nel 2024) di lato 3,25 ml. Al secondo livello, dipartente da un poderoso cornicione in pietra aggettante, probabilmente il segno della sopraelevazione voluta dalla badessa Febronia nel 1152, vi è una “cella” di pianta quadrata di lato 3,80 ml. coperta da un’interessante volta a crociera; vi si accedeva dal monastero femminile mediante una scala a pioli, atta a rendere inaccessibile l’ambiente in caso di pericolo. Oggi è visitabile grazie alla passerella di accesso fatta realizzare dall’arch. Verderosa nel 2007.

Dal 1807 al 1973 il monastero restò abbandonato e gli appelli per il recupero del monumento risultarono vani. Così chiunque poté trafugare portali e pietre, i tetti e le mura crollarono e i rovi diventarono padroni incontrastati. Solo i 'casali', nel frattempo abitati dai contadini, continuarono la loro vita secolare; ai piani terranei vi erano stalle, al piano rialzato le abitazioni. I casali oggi sono adibiti a luogo di accoglienza.